高山症的徵兆雖然已經在高山症的症狀那一節裡頭說明清楚了,但是一般人到了高山之後,大部分都只有頭痛的症狀是較明顯的,其餘也都還沒有開始發生,甚至如高山症腦水腫的這類高危險病症,更是有一半的人沒有發生頭痛問題。因此除了專業的登山領隊、醫護人員、或响導人員需要對高山症相關症狀非常熟悉之外,每位進入高原旅遊或登山的人更是需要瞭解自身及隊友的症狀,必要時以下面介紹的簡易評估表對自己或隊友進行評估,以避免傷害加深!

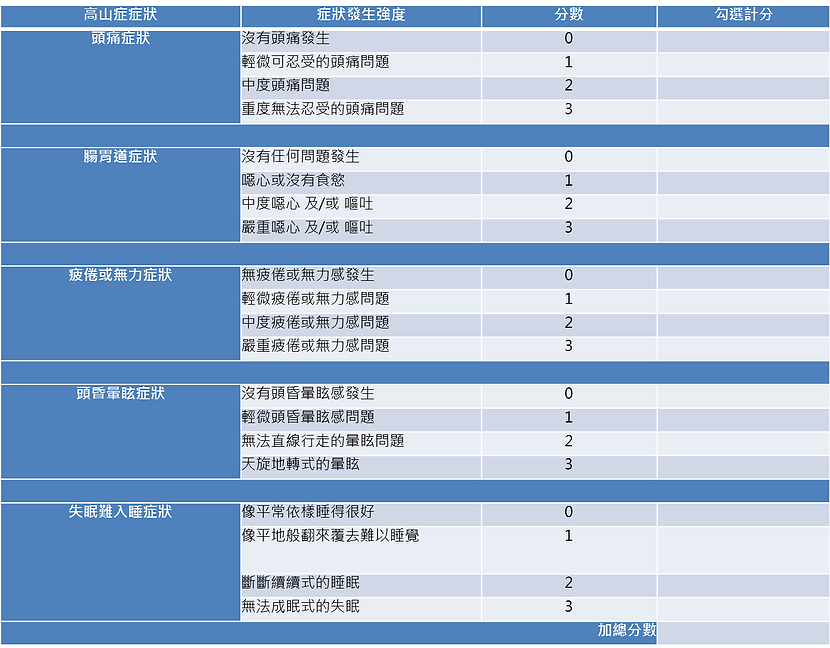

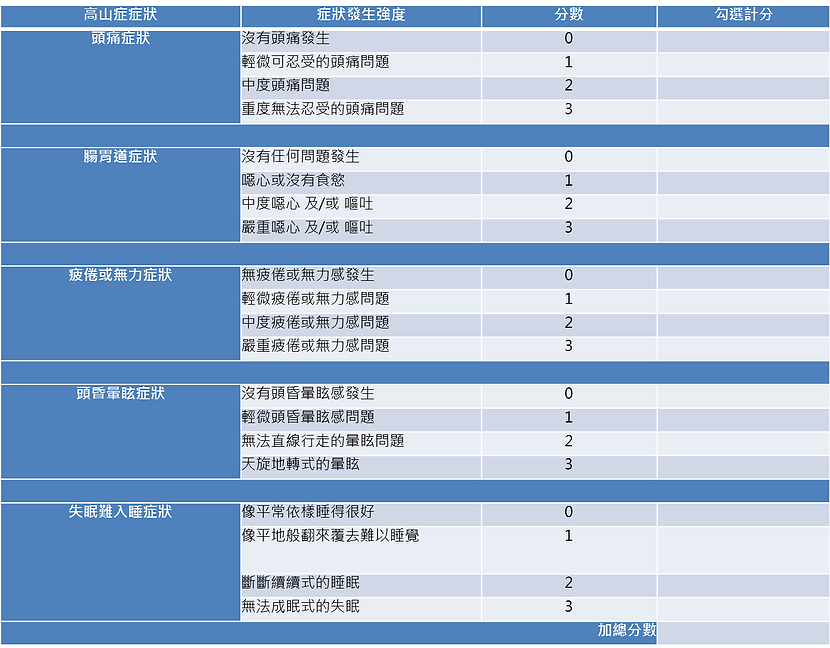

高山症簡易評估

1. 介紹:下面的高山症評估表,是由一個在登山界非常著名叫做【路易斯湖高山症評估標準】(Lake Louise AMS Score) ,所做出的高山症自我評估表,再經過台灣高山症與耐缺氧研究中心的修改後,所得的一個符合亞洲人專屬的高山症簡易評估表。

2. 前提:這項高山症自我評估表主要應先建立在下列四項基礎上,才能算為發生急性高山症:包括1.) 在高原高山上應有持續四天以上的時間;2) 出現頭痛的現象;3) 出現至少其他另一項高山症評估表中的症狀;4) 在高山症評估表格中加總後的總分至少要 3分以上。

路易斯湖高山症評估標準

路易斯湖高山症評估標準 (Lake Louise AMS Score),是高山症指數的自我評估表

從上面這【路易斯湖高山症評估標準】的計分總數如果在3到5分之間,則應該為輕度到中度的急性高山症;但是如果總分在6分以上時,則為重度的急性高山症,應該即刻下山治療。